|

|

| 運輸安全マネジメント体制(安全管理規程)のガイドライン (2008.05.17) |

運輸安全を確実に実現するために、運輸安全マネジメント体制のガイドライン(正式名称:運輸安全一括法に規定する安全管理規程に係るガイドライン)が、国土交通省大臣官房

運輸安全監理官から発行され、対応が求められています。現時点では、2007年(平成19年)12月に公表されているものが有効です。

⇒国交省HP参照

1.ガイドラインに含まれる要素

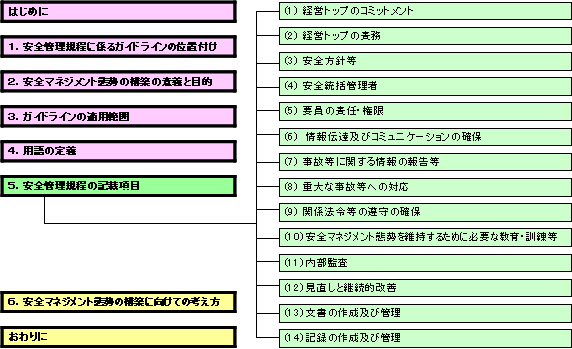

『安全管理規程に係るガイドライン』の中に含まれている要素(章・節)を、下図に示します。単に見出しを並べるだけでは要素間のつながりが理解しづらいですが、まずは目次で構成要素全体を把握します。

2.ガイドラインの要素間のつながり

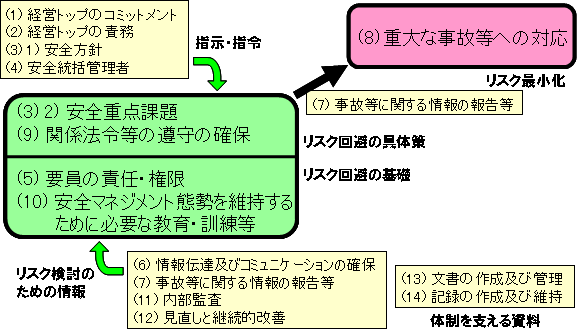

運輸安全マネジメントは、リスク回避であるとも言えます(万一の事故発生時のリスク最小化を含む)。そのためには、リスクを回避するために、また発生したリスクを最小化するために、組織として何に取り組む必要があるか、そのためにどうすればよいかを設定することになります。

下図は、この観点から『安全管理規程に係るガイドライン』の要素間の関連性を整理したものです。リスク回避のための基礎の上に、想定したリスクごとの具体的な回避策が存在し、そして取り巻く各種事項が有機的に絡み合って、総合的な運営管理が可能となります。

3.ガイドラインの理解のために

上図で紹介したのは、あくまでも、『安全管理規程に係るガイドライン』の表題と関連性だけです。これらをもとに、個別の詳細事項を読みとっていくことが必要です。

規定されている内容は、あくまでもすべての事業者に共通の事項だけであり、詳細事項は事業者ごとに異なります。したがって、個々の規定事項を読む際には、①自分たちの組織の業務内容と結びつけて規定事項の真意を汲み取ることと、②自分たちの組織の業務内容がなぜうまく運用できているかを考えていくことが必要です。

『安全管理規程に係るガイドライン』が求めているのは、書類の作成ではなく、安全確保に関する実効性です。これを機に、顧客と社会の信頼を確保する道を確立していくことこそ、せっかくの場面の有効活用であるといえましょう。

(本件は、順次整備していく予定です)

|

|